微光·故事:“回乡侨领”变身“带货达人” 农产品出山畅销海外

文成新闻网讯(记者 胡琳琳 朱伟 夏晓强 雷成 雷思涵 陈经友)近日,在回乡侨领历时数月的积极牵线下,装满高山黑木耳、笋罐头等文成特色农产品的集装箱跨越万里重洋,发往德国。这些凝聚着家乡风味的农产品,不仅承载着侨胞对故土的深情,更架起了中外贸易的桥梁。本期“微光·故事”,看“回乡侨领”如何变身“带货达人”反哺家乡,点亮共富之路。

在铜铃山镇的石门高山冷凉·共富工坊里,工人们正小心翼翼地将一箱箱贴着外文标签的高山黑木耳和笋罐头进行装柜。这一箱箱沉甸甸的货物,是德中贸易投资促进会会长陈如弟、德国华侨华人青年联合会会长胡志华两位侨领“带货出海”的又一成果,承载着他们让家乡好物走出国门的心愿。

铜铃山镇党委委员、副镇长赵海珍难掩喜悦:“此次向德国出口两万公斤的竹笋和7000斤的木耳,创下了铜铃山镇农产品单比出口欧盟订单的新纪录。”在她看来,这次出口的意义远不止于订单本身,赵海珍说,“这是铜铃山镇农业产业向国际迈出了关键的一步,也证明了我们竹笋、木耳等农产品已符合国际标准,为今后开拓欧洲市场打下了品牌的基础,更增强了农户发展高品质农业的信心和决心。”

而这批高山黑木耳和笋罐头的“出海”之旅,缘起于今年4月一次再寻常不过的家乡聚餐。陈如弟和胡志华回乡后,相约来到铜铃山镇上的一家餐馆小聚,一盘黑木耳端上桌,脆嫩的口感带着山涧清香,瞬间俘获了两人的味蕾。两人当即拉着老板打听,得知是本地“石门共富工坊”产的黑木耳,餐后便直奔工坊一探究竟。

到了“石门共富工坊”,两人详细考察了木耳从种植到加工的全流程后,发现当地农产品有着严格的品控、完善的工艺、整洁的环境,尤其是产品本身过硬的品质,都符合出口标准。陈如弟和胡志华两位侨领当即拍板,一定要让这些家乡特产摆上德国的餐桌,让更多人品尝到来自文成的美味。

说干就干,两位侨领立刻切换成“带货模式”。胡志华率先把木耳带到了德国与侨胞分享,没想到反响热烈。品尝过的海外华侨侨胞纷纷表示,这木耳比起海外大多市面上的产品品质更佳,出口的话一定能打开市场。胡志华告诉记者:“听到侨胞们的好评,让我们更加坚定了促成此次木耳和笋罐头出口的决心。”

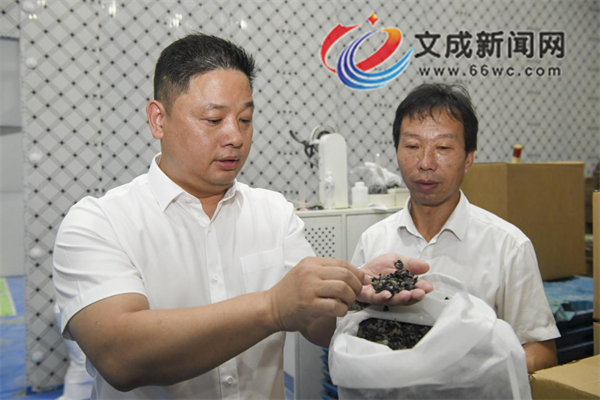

右陈如弟左胡志华

“侨胞们的热情给了我们底气!这次一定要把这些木耳带出来。”胡志华在电话里跟陈如弟说道。而这份底气,早已在今年6月就埋下伏笔——当时正是在两人的推动下,700公斤文成杨梅首抵德国,在当天的推介会上就被抢购一空,引发了德国电视台、新华社等媒体的广泛报道。杨梅的成功“出海”给了大家极大的信心和启发,让“回乡侨领”在“带货出海”的过程中干劲十足。陈如弟说:“杨梅一火,我们就打定主意,要回乡多了解当地的农产品,把更多农特产带出山门、送出国门。”

从餐桌发现到装柜出口,木耳这趟“出海”路走了三个多月。但比起想象中的坎坷,多方合力让侨领们的“带货”格外顺畅。陈如弟感慨道:“因为有时差,当地干部凌晨还在和我们对接、理材料,工人们也加班加点调整包装规格,更关键的是这些农产品早有三检资质,随时能装箱,省了不少事。”

铜铃山镇党委委员、副镇长赵海珍说:“侨领们打通了‘出海’的路,我们就搭好‘生产’的桥。”据赵海珍介绍,近年来,铜铃山镇通过侨贸订单牵线,已经让大山里的木耳、竹笋、香菇、杨梅等农特产品走出国门,这次为了出口模式更加规范高效,铜铃山镇在文成县山水公司的牵头带动下,整合了村集体和农户资源,形成了“国企+村集体+农户”的联农带农机制,确保出口产品质优量稳。

在推动家乡特色农产品“走出去”的过程中,德中贸易投资促进会和德国华侨华人青年联合会积极发挥桥梁纽带作用。项目启动以来,两会的成员多次与国内相关部门及企业沟通协调,确保产品标准、通关流程符合德国市场实际需求。

文成县山水发展有限公司工作人员胡侠说:“通过前期与华侨的沟通,我们提前了解到欧盟对出口产品的包装要求比较高,比如外文标注、木耳要用帆布袋包装等等。这让我们有充分的时间提前做好准备,避免了不少麻烦。”

与此同时,两大协会会员积极协助对接德国本地华人超市、贸易平台及电商渠道,为家乡优质农产品拓展稳定的出口通道。陈如弟说:“我们协会有清关公司会员,全程跟进物流通关,还专门建了工作群实时沟通。等这批货到了,德国侨界会开个推介会,让更多人知道这些美味来自文成。”

如今,2万余公斤的高山木耳、笋罐头等高山农产品开启它们的跨国旅程,而华侨们的目光早已投向更远,陈如弟告诉记者,发完这批货以后,他们还会经常回来持续关注文成的特色农产品,争取把更多优质特色农产品引出海。

顺着这条“侨”连海外的通道,更多文成特产正跃跃欲试。未来,文成县将继续携手华侨,让糯米山药、高山茶叶等更多家乡优质农产品跟着“带货达人”们的脚步走出国门,走向世界。