上斜:往事如烟 岁月如歌

□ 周玉潭/文 张慧冠/摄

一个村庄,是先有人还是先有田?这好像是一个很小儿科的问题,当然是先有人,没人开垦,山会自动变成田?但问题是上斜现居民的祖辈,都是冲着田来到此地的,也就是说,他们到来之前,这里已有大片大片的农田。据说最早来到这里的是李姓,只是他们自己也弄不清迁居的时间了。接着是同治十一年、光绪二十九年、清宣统二年、三年、民国初年及中期,半个多世纪里,陆陆续续的,刘、叶、郑、蒋、周诸姓,从南田西灵、横山、店岭等地搬到此处居住——统计了一下,一个小小的山村,户主竟有十四个姓,21个支派,他们祖先迁居到此的时间不同、地点不同、落脚点也不同,但目的却是相同的,就是到这里租田劳作。可以说,是田吸引他们来到这里,是田凝聚成这个村庄。这些田是谁开垦的呢?背后有着怎样的故事呢?

而我们知道的是,清末民初,这里大部分的田地属于鳌里地主所有,其中很多是属周定父亲周陈隆的。鳌里地主有经营头脑,为了吸引佃户来上斜这偏僻荒凉的地方种地,就在这建了两座大房子,一座由鳌里的第四房地主所建,在上斜自然村入口处,叫里坦屋,一座建在外弯,由周陈隆所建,叫外坦屋。这些房屋一方面地主用来给自己存放粮食;另一方面也供佃户居住,使佃户安心在此租田劳作,同时也帮助他们看管粮食。土改时,房屋就分给在此居住的村民,到上世纪七八十年代两座屋还分别住着十多户人家,四五十人。后来村民富裕了,村庄也通了公路,于是村民纷纷搬离老屋,居住在公路边的新屋里,老屋终因无人看管而慢慢腐烂倒塌。我去看过里坦屋,这里的门台石墙仍在,门台很平常,两边是四方石柱,用最简单的方法构建而成,石墙却值得一看,皆是毛石,做得整齐厚实。墙里面呢,房屋拆除只剩下半间厢房,住着一户人家。屋基成了村民菜园,菜园很宽大,可以想象得出当年房屋的规模。

其实,上斜离我家乡上垟不远,从上垟往北,爬山岭、过平路、下山坡,两个多公里就到了。与上垟一样,都处在离铜铃山镇东边,是文成西边极偏僻的小村庄,山高路陡。人不多,2020年人口普查总人数也只有341人,而且居住分散,分住在上斜、叶婆山、孙山、孙山垄、白水漈五个自然村。原本与上垟同属一个乡,村里的小朋友三年级开始就转到上垟读书,因而我在上斜有几个同学,但有一天,上斜同学突然消失了,四处打听,发现他们全部转到林场小学,因为在那里就读,可以免除学费。当时我与小伙伴们非常羡慕,上斜的同学怎么会有这样的好事呢。长大了才知道,1976年上斜隶属变了,当时县革委会第10号批文,将上斜划归石垟林场管理,但大队集体所有制性质不变,经济独立核算,这种管理体制叫作以场带队。当时林场正红火,政府想以林场的力量带动乡村发展,上斜也的确因此得到一些实惠:每年场里会划拨一二万元钱资助村里建设,一二万现在听起来不多,但当时却是一笔巨款,能办好多事;当时化肥、农药都要凭票供应,但上斜却可敞开使用,管够而且平价供应;过年时场里还派人来村里慰问老人,六十岁以上的老人都有五斤糖,礼虽轻,却让老人念念不忘。可惜林场后来慢慢走下坡路了,经济实力大不如前,没有力量推动上斜发展,因而2019年4月,文成县发文,将上斜与中垟、岗山、东山、丰龙合并,组成铜铃村,脱离林场,归属铜铃山镇。

但上斜真正吸引我的是上世纪五十年代的一段辉煌的历史。

1952年,上斜村民分到田地,由佃户变成土地的主人,生活的激情像江河一样奔流而出。1954年春,村里建立农林牧业生产合作社,大家协同合作,辛勤劳作,粮食得到大丰收,水稻增产16%,番薯增产20%,全村共增产稻谷6060斤。合作社还在现村大礼堂的地方建立养殖场,养牛、养羊,也发动个人养,取到很好的经济效益,全村年收入达到7000多元。因而合作社在上斜一下子普及开来,原老社只有8户,一下子扩展到51户。

据文成县志记录,当时全县合作社情况并不乐观,因管理上的问题,全县普遍减产减收,只有石垟两个合作社增产增收,而上斜社不仅增产了,而且是大规模增产,呈现出蓬勃的发展趋势,因而一下子成为全县先进,全市先进,进而成为全省先进。据村民回忆,当时经常有领导来村里开会,颁发的锦旗有四五十面,村委会没有办公场所,锦旗就挂在里坦房屋中堂的墙壁上,中堂挂不下,就挂到外面走廊上。

随着时间推移,当事人都已离去,我们已不能复原当时真实的情景。我们只在档案局里发现一份当年西坑区委给县委关于上斜合作社的报告。报告写合作社建立的过程,也写存在的问题,如村民分散,集中劳动带来不便;经验不足,生产无计划;记工分不合理,生产缺乏责任制等等。也写合作社解决的办法,如常年固定编队进行生产,根据自然条件划分耕作区,耕牛农具合理搭配使用,树立以社为家的思想等等。

细读,当时报告还是挺客观的,基本上写出当时真实的情况,虽然在成绩方面也许有包装的成份,但不管怎样,上斜在这一时段的确是红火了一把。1956年合作社社长周运章受邀参加浙江省农牧水利模范代表大会;副社长廖运验参加全国农业劳动模范代表大会,还在会上见到了毛主席,他带回了一张一尺多长毛主席与代表合影的照片。可以想象当时村民是多高兴,从北京回来的廖运验有多激动,可惜照片保管不善,随着廖运验的离世,照片也不知所踪。

当时上级奖励给上斜一头牛、一头猪、一台留声机。牛猪虽珍贵却不稀奇,让村民自豪的是留声机。留声机很神奇,将唱片放到转台,再将唱针放在唱片上,将手柄摇转几下,唱片就跟转台旋转起来,发出咿咿呀呀的声音。村民哪见过这样的东西,本村人是百看不厌,邻村的村民也放下手里的农活赶过来一睹芳容。看的人是里三层外三层,但结果却有点失望,不知是唱针放的位置不对,还是唱片放太久坏了,放出的声音已含糊不清,听不明白在说什么。廖运验很激动,反复给人讲在北京开会的情景,又给人远远看一下照片,又对着留声机说,大家认真听,里面都是毛主席在讲话,但不管大家如何认真也只听到吱吱的声音了。上垟有几个青年回家路上还突遭大雨,淋了个透,青年中有一个叫李必交的,很会说笑,说:“去时听了留声机,回来变成落汤鸡。”大家听了哈哈大笑,作为经典一直留传至今。

还有故事,1957年县委书记盖新民在杭州开会,省委突然通知让他第二天汇报上斜合作社的先进事迹。盖新民打电话回来,让县委一天内将材料写好传真给他。谁有这个本领,当时有人想到被划为右派的项有仁老师,让他不用写检讨材料,改写上斜合作社的先进事迹。打电话让上斜负责人马上赶到西坑区政府,项老师呢,在他人的陪同下,从大峃步行去西坑,到西坑已经下午四时多了,上斜负责人也刚到西坑,双方气没喘直就开始采访,来不及吃饭开始撰稿,抄写,连夜赶回大峃,递交给县委办,由他们连夜发传真给杭州。项老师还因过度劳累小病了一场。

上斜虽然邻近我的家乡,我却不怎么熟悉,小时候没有去过,在石垟林场中学教书时,家访时去过一次,匆匆去匆匆回,没有留下多少印象,只觉得村人都住在矮小的木屋里,木屋是一座挨着一座,村街都是石子路,上上下下,弯弯曲曲。

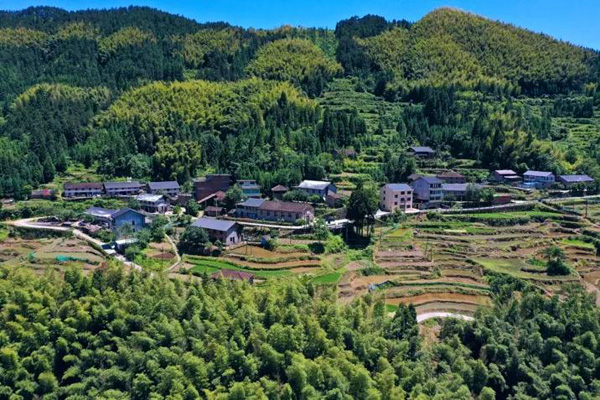

现在去上斜方便了,村里已通公路,虽有点弯曲狭窄,但路面都已硬化,车可开到各个自然村。站在村里大礼堂门口望过去,四面都是层层叠叠的大山,大山青翠欲滴。房屋就建在南边的山坡上,错落有致,大都是砖石与混泥土结构,盖琉璃瓦。房屋的下面及周边皆是农田。当时正是插田时节,农田水波盈盈,在阳光下泛着白光。农民正在忙活,左边田里一群妇女正在拨秧,每个人身后拖着一串扎好的秧苗,妇女手忙着嘴也不闲,一边拔秧一边说笑,隐隐约约能听到她们欢快的笑声。更远点,几个男人分立各个田中,正专心致志插田,人在后退,秧苗向前延伸,水田渐渐地布满绿色。我突然想起民歌《采茶舞曲》:“溪水清清溪水长,溪水两岸好呀么好风光,哥哥呀,你上畈下畈勤插秧,妹妹呀,东山西山采茶忙,插秧插得喜洋洋,采茶采得心花放。”这首歌是周大风当时从青田到泰顺经过文成时受启发而写的,不知当时他看到的是否也是这个景象。

八十多岁的刘炳忠老人指着村庄山脚下的一条山脊说,这条山脊过去从上面向东北延伸而来,到外面突然下拐,一直冲到山脚,而山脚旁边有两个小山丘。有人说,山脊是蛇,山丘是鸽子,因而当地人称之为长蛇扑鸽之地。上斜村名也由此而来,过去叫长蛇,因过于恐怖,而改为长斜。

上斜有许多美丽景色,对面山背有一湖,长年有水,有一条水流从对面山的悬壁长挂而下,呈白色,人称白水漈;旁边有一个岩,称鬼洞岩,近看有上下两截,上下各有一个洞,洞内阴森森的。据说过去村里晒出红色衣服,岩壁就会显示红色,如果晒白色衣服,就会显示白色,很是神奇。过去对面是荒山,站在屋这边,一岩一水看得清清楚楚,现在山上树木葱茏,淹没在树丛里,只能影影绰绰地看一个大概了。

除此之外,山上还有石鸡岩、八卦岩、石塔等。其中最神奇的是八卦岩,在离村庄几百米的山路旁,有八个角,传说每天都会转动,白天朝南,晚上朝北,它一转动,山鸡就会啼叫,石狗也会叫唤,石塔就会转动,它一停,一切又恢复了寂静。还说这石头的神奇被一位风水先生发现了,指点财主在一个叫苦坑的地方建了房子,财主因而大发,十八个儿子都去了京城当官,每年轮流骑马回家,马就放在八卦岩下面的一个田中喂养、训练,因而这个田就叫马田。风水先生呢,因道破天机而双眼失盲,待在财主家里苦度晚年,后来受到虐待,于是又设计让财主家将八角岩敲去几个角,而且用白狗血祭了,从此这些石头就失去了神奇。

最雄伟是书笼岩,两个大石头,极像两个书笼,惟妙惟肖,书笼盖开了一半,像要打开似的,据说是过去仙人挑过来搁置在这里的。我们爬过一条不长的石岭,经过一片幽静的竹林,见到大石头。两个石头的确很大,高五六米,宽六七米,但说是书笼的确需要有几分想象力。

回来后,我心里仍挂念着八卦岩,并想着它的样子,因而过几天又去了趟上斜,在朋友的指点下找到了它。但我看到的八卦岩,与我想象的真是大相径庭,这个名传四方的石头,静静卧在路边,普通的不能再普通,没有朋友指点,我真看不出八个角长在石头的什么地方。

回来的路上,我在思考,这么普通的石头怎么会有这么神奇的故事,又为什么会这么容易被村民接受,口口相传流传至今?也许有一句话是对的,民间故事其实是人们理想与愿望的映照。在苦难的岁月里,人们渴望过上美好的生活,因而就将美好的希望寄寓在奇丽的故事里。上斜百姓关于石头的故事,正是百姓向往美好生活,热爱故乡的一种体现吧。