蓝靛, 是最深的蓝在说话

文图/张嘉丽

近期看了玛吉·尼尔森的《蓝》,书中多次提到蓝靛这个词。蓝靛是一种草的名称,也叫蓝草及靛青。

蓝靛草可加工成蓝靛,用蓝靛作染料,经过手工操作,可把布染成深浅不一的蓝色,或更具体的月白、月蓝、深蓝、灰青等色彩。染成恰到好处的中蓝色,是蓝靛最迷人的色彩。我喜欢蓝靛的颜色,觉得那是天地间,最让人一见钟情的色彩,哪怕那种色彩带着丝丝的忧郁,仍让人一见倾心。甚至对种植蓝靛的人,都带着莫名的好奇。千百种植物,为什么要种蓝靛呢?想来那植物一定有着它独有的魅力。

过去,文成也是一个大量种植蓝靛的地方。清末与民国时期,文成西坑一带村民,也以种蓝靛为业。清末宣统年间,上垟村就有一户人家创办染布店,曾开垦荒山二十亩,种植蓝靛,加工蓝靛染料,或用于染布。年产可达五百斤。民国时期,都铺下村也有西里搬来的叶氏,以种蓝靛为业。县城边上有处地方叫靛青山,此山便是因古时有人在此种植蓝靛而得名。

为什么不叫蓝靛山而叫靛青山呢?因文成人习惯将蓝靛称为靛青。村子也以靛青山得名。因此,每次听到靛青山,便觉得此地带着浓浓的色彩,颇有意韵。除在图片上,我没有见识过真正的蓝靛。只能想象,那植物的样子,那累累的蓝色果实如蓝莓般挂满枝头的壮观。

那时人们种植蓝靛,大多作为脱贫致富的一个途径。或打制蓝靛,用于染布。

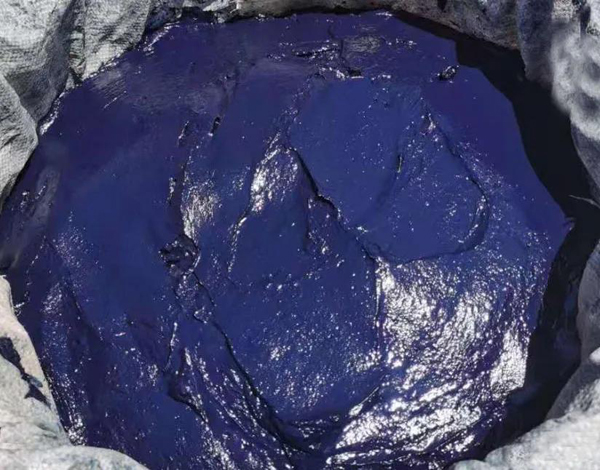

制蓝靛和染布的工序比较复杂,首先采集蓝靛草放到蓝靛池浸泡一周左右,然后排除废渣,按一定比例配备石灰溶于池内,不断打击搅拌,直到池里的水变成蓝色,沉淀数日,将废水排出,池底凝结成蓝靛固体。染布的工序则需要将布放置入稀释好的蓝靛水中进行浸泡,然后摊晒,不断重复工序方可染制成功。

旧时各地除专业染房外,几乎每户都有小染缸,随时染蓝、青棉线和青布。虽是小染缸自染的青布,但色泽鲜艳,保色期长。旧时受条件所限,布料上色也较单一,色彩中人们也较喜青色,如青衣青裤、青围腰、青袖口。各色花帕、花垫单总少不了青色。

在我印象中,民国时期的衣服,是最典型的青色系。女学生的衣裤、旗袍,男子的长袍马褂皆为青色。后来的围裙,背孩子的背巾,布鞋也是青布做成。似乎因为这种原因。当年,那种土法靛染工艺才一代一代沿袭下来。

如今,仍有一些地区,人们用这种土法染制纱线及布料。因为仍有很多人喜欢这种工艺,以及蓝靛所持有的色彩。众多的色彩中,为什么很多人喜欢蓝色?对喜欢蓝色的人来说,可能蓝是一种“根本不能回应你的爱的东西”。当所有的色彩集一身时,似乎“最深的蓝在说话”。

如果蓝会说话,人们会让这个色彩开口。人们不仅喜欢看蓝色的天,蓝色的海;也喜欢蓝色的花,蓝色的眼睛;看蓝色的书及电影,似乎也喜欢听带有蓝的音乐,穿蓝色的衣服。尼尔森在《蓝》里说,就连雄性的缎蓝亭鸟为了求偶也会疯狂搜寻蓝色物品装点“求偶亭”,它会收集蓝色的票券、蓝色的花卉,蓝色的瓶盖,甚至会为了得到蓝色羽毛而杀死其他小鸟。就连鸟都为这一色彩这么疯狂!让人喜欢极致的东西,总有它的独特之处。

尽管我喜欢蓝靛及其色彩,但我对这一工艺了解的并不多。对它的接触都很偶然。

一次,在山间的一座房屋里,曾看到一位老妇人端坐在织布机前织布。像时光穿越了一样,不禁让人想起“唧唧复唧唧,木兰当户织”的场景,便好奇地走进去。只见那老妇人双脚在踏板间上下交替,双手轮换着操纵机杼和梭子。她的手上下翻飞,穿梭往复,像两只贴着地面飞翔的燕子。娴熟的动作在七彩的纱线上滑动,像流动的琴弦,十分优美。织布机的旁边则摆着纺车、纱轮、棉线、梭子、线拐、梭线等工具。

中途,她停下来讲起了过往。她说,过去生活不像现在这么方便,要什么买什么,穿的衣服多数是由自己做的。穿的最多的是土布,俗称“粗布”。一般农户备有手摇纺车或脚踏织布机,棉花自种。那时先是用纺车将棉花纺成线,有的先着色用绢机织成粗花布,有的先织成本色白土布,再送染坊用靛青染成青色或蓝黑色。染线,也要先用绞车将纺好的纱锭绞成数股,便于浆洗染色。

过去人们穿的衣服颜色,最多的是靛青染成的。哪怕是一件靛青染成的粗布,制作起来,工程也很浩大。人们从纺线到织布,再到成衣,中间要经过几十道工序,过程十分繁琐。织布便是那时候大多数女人的生存技能。所以,女孩子从小就要学会做针线和织布。

过去织布,要从采棉纺线开始,到上机织布,要经过轧花、弹花、纺线、浆染、经线、吊机子、织布等大小72道工序,所有工序全部采用手工。

手工织布一般织的多是粗布,多采用全棉织造而成。粗布虽然纹理粗糙,但透气性好、富有弹性、持久耐用,具有极高的使用价值。当然,那时生活条件有限,对很多人来说,年年能添件蓝靛印染的粗布衣裳,也是件很奢侈的事了。有时在乡间,我仍看到不少老人腰间围着一块蓝白相间条纹的围裙,当地人叫“拦腰”,及背孩子时所用的蓝色背巾。那些布大多都是村民自己所织,其色彩也是由蓝靛染成深浅不一的中蓝或深蓝色。

那天在那位老妇人家中,我也看到了已织好的一卷卷天然的粗布。其中就包括拦腰布及蓝背巾。那些布的图案是靠各种色线交织来进行体现,色彩或亮或淡,风格粗朴豪放,一点儿都不张扬。这种以一梭一梭精心织造而成的粗布,蕴含着古老的人文气息,让人有一种既返朴归真,又舒适自然的感觉。

刘天健老师曾赠送过我两块由他老伴所织的蓝白条的拦腰布,织布所用的蓝线便是由蓝靛染成。蓝白相间的布,粗放中带着意韵。那蓝,似乎会说话。它不仅说的是色,也说光。

尤其那些由蓝靛印染的布,如蓝色的银幕,便带着光,就像光有光的来意,在那种蓝里,似乎蓝也有蓝的来意。蓝似有千变万化,留给人们许多想象的空间。

于是,人们除用蓝靛作简单的印染工艺之外,还会用更复杂的工艺制作更精美的作品。中国传统的印染技艺“四缬”之说的夹缬、蜡缬、绞缬、灰缬,即今天所说的夹染、蜡染、扎染、蓝印花布就是蓝靛印染杰作。我经常会在某些场合看到和蓝靛有关的场景,及一些专注此艺的传承人。

也曾看到文成一些老师带学生参加一些蜡染、扎染制作的社会实践活动。当看到他们用蓝靛这些传统工艺制作出来的作品,甚是惊奇。但不管是蜡染,还是扎染,都比不过夹染在温州人心中的分量了。

夹染技艺曾普遍流传于温州一带,温州人称其为“蓝夹缬”。曾经温州各县市区都流传着这一传统工艺。蓝夹缬起于秦汉,盛于唐宋,唐朝曾将其作为国礼馈赠各国使者。这些实物,至今被英国大英博物馆、日本正仓院等博物馆视为国宝级珍藏品。元、明后,蓝夹缬向单蓝色转化,最后仅在浙南地区保存下来。温州至今仍完整保存雕版、制靛、印染等工艺流程。乐清、瑞安、苍南一带保护和传承得最好。

我在瑞安、乐清两地曾看到过他们制作蓝夹缬的过程。织物上多以晚清至民国时流传的昆剧、乱弹、京剧等戏文情节为主要纹样,辅以花鸟虫兽等吉祥纹样。工艺之复杂,之精美,令人惊叹!

也曾在温州一些文化活动与个人收藏中看到过那些制作精美的蓝夹缬。蓝底白花的图案,色彩调和的人物,独树一帜的印染工艺,在织物中颇具特色。由于这种布印染工艺复杂,且没有大批量生产,有时候,一布难求。

文成也有一些收藏此工艺的爱好者,他们总把蓝夹缬宝贝一样收着。尤其那印着文成特有的“大峃染店”字样的蓝夹缬更显得珍贵!文成一壶茶居的老板是一位颇具格调的收藏家,他常与三五知己坐在他那古色古香的茶房里,闻着兰香,品着香茗,听着古琴,分享着茶经与收藏故事,他店内的墙壁上和隔间的帘子便挂着蓝夹缬!我去过他店里几次,每次都被他店里那些藏品弄得眼花缭乱,茶都喝得不专注起来。总觉得那蓝色的帘子后面,藏着什么。

由于蓝夹缬过去曾是浙南民间婚嫁必备用品,除个人收藏外,温州一带的老一辈中,仍有不少人家中保留着印有蓝夹缬图案的“百子被”、“状元被”等。在乡间,偶尔还会看到它们被晾晒在古朴的院子中,那传统的织物与传统的建筑相得益彰。

当看过众多的蓝后,觉得蓝是一种最生动的颜色,无论月蓝、灰蓝、青蓝、浅蓝、中蓝,还是深蓝,似乎每一种蓝都会说话。如果蓝会说话,那么蓝靛,便是最深的蓝在说话。