代表风采 | 胡植柱:石言石语诉说初心与担当

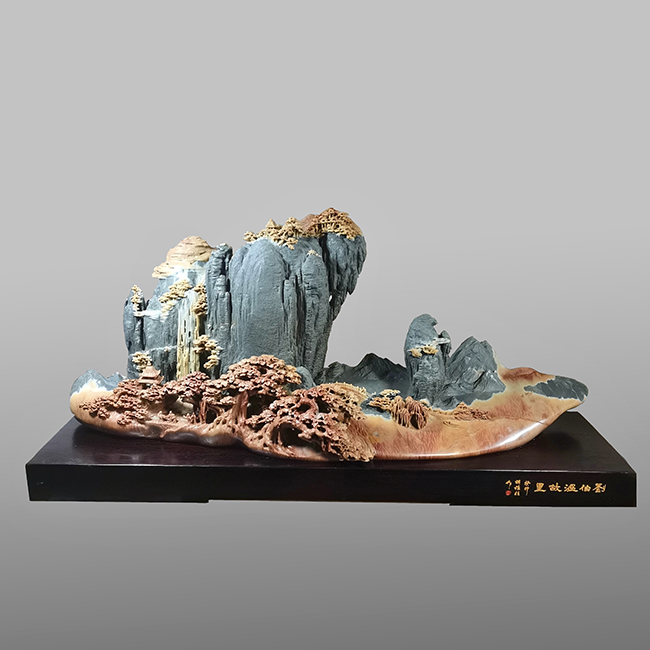

文成新闻网讯 云雾中的武阳古村若隐若现,百丈飞瀑倾泻而下坠入红枫古道……普通的蜡石,在一刀一刻间,被赋予新的生命和灵韵。这座名为《刘伯温故里》石雕作品出自温州市人大代表、共青团十九大代表、非遗温州石雕代表性传承人胡植柱之手。围绕温州文成元素,他通过精湛的传统石雕手工艺,勾勒出一幅秀丽隽美的山水画卷。

孜孜不倦精进石雕技艺

胡植柱出生在文成侨乡玉壶镇的普通农民家庭,年少时便跟随父母出国打拼。2012年,怀揣着儿时玉石雕刻的梦想,他毅然放弃国外绿卡回到家乡。同年6月,胡植柱拜师乐清籍浙江省工艺美术大师黄余呈先生,从零开始踏上了学艺之路。

“入门的基本功需要将形状各异的石头雕刻成光滑的鸡蛋形状,即需要摸索技巧,又需要力量的加持。结束练习后,拿筷子的手都忍不住发抖。”谈起三年的学徒时光,胡植柱滔滔不绝,“日复一日地开坯、雕琢、封蜡、润色虽显枯燥,但一凿一刻都是心血和热爱,我的生活变得很充实。”

经过多年的潜心钻研,胡植柱的雕刻技艺愈加成熟。他的作品也在业界崭露头角。2018年1月斩获温州市第十届工艺美术精品博览会金奖,是文成县的第一枚工艺美术石雕类金奖。随后几年,荣获中国玉石雕刻“百花奖”铜奖,浙江省“良渚杯”玉石雕刻精品展优秀作品奖,第十五届浙江·中国非物质文化遗产博览会银奖等,成为浙江省玉石雕刻师、非遗温州石雕代表性传承人、浙江省级乡村工匠名师,入选浙江省“百千万”高技能领军人才培养工程优秀技能人才。

铮铮誓言传承非遗文化

“非物质文化遗产是老祖宗留给我们的宝贵财富,作为人大代表,我觉得自己有义务也有责任把它们挖掘出来、传承下去。”90后的他不断在思考如何在传承中深化,在深化中创新。

近年来,胡植柱开设了“石语者”工作室,通过陈列展览、讲座课堂等活动形式宣传石雕文化,创办有文乃成文创公司,将侨乡文化、伯温文化融入非遗技艺中,推出40多款文创产品,让拥有文成元素的石雕、陶瓷、竹木制品等工艺品也能成为带得走的文化。他主讲的“小胡说事”栏目,以石雕为媒介向大众普及中华优秀传统文化,鼓励海内外青年朋友献出自己的力量,参与到保护和传承文化遗产的行动中。他用石言石语“唱”伯温传奇、“诵”浙南人文、“画”文成山水,努力在精雕细琢中实现传承发展。

拳拳初心践行使命担当

作为一名人大代表,胡植柱认真履行职责,传递群众心声,心系乡村发展,用一腔热忱践行着人大代表的使命与担当。

胡植柱一直致力于同海外侨胞共话家乡发展的海外传播宣讲工作,通过“浙里潮音”线上学习平台、“小胡说事”以及农村文化礼堂、美丽庭院等平台载体,线上线下面向基层、面向海内外讲好中国故事、传播中国声音。

胡植柱深入基层开展调研,有效收集社情民意,把群众诉求形成建议反映上去。大会期间,他积极建言献策,从创业、交通、人才激励等多个角度提出多条建议。他提出《关于出台鼓励华侨回乡创业创新政策的建议》,助推营造全社会“重侨暖侨兴侨”的工作氛围;提出《关于支持龙丽温高速公路文成至瑞安段提速的建议》,助力按下温州市区至文成县城通车“快进键”;提出《关于将乡村工匠纳入温州市人才分类目录并落实相应待遇政策的建议》,助汇乡村振兴人才创新合力。

在保护和传承非物质文化遗产的基础上,胡植柱也在思考如何将石雕产业发展和乡村振兴发展结合起来,探索乡村特色文化和产业融合发展的新路子。他正积极与石雕产业专家、乡村振兴带头人商讨交流,发挥自身的侨优势,拉动侨乡新经济,为助力“地瓜经济”一号开放工程,推进山区县发展贡献自己的绵薄之力。