大会岭上的风光与情怀

(文/胡加斋)

文成多山,有山便有岭。境内比较出名的有大会岭、岩庵岭、龙川岭、松龙岭……

时值深秋,艳阳高照,文友们挡不住山中美景的诱惑,相约一同前往大会岭,去领略一番古道上的风光与情怀。

我们一行驱车来到岭脚村,只见村子四面环山,树木葱茏,一条小溪缓缓从北向南流淌,溪上有一座小桥跨越东西。此桥名为“会吉桥”,据《文成交通志》记载:会吉桥始建于清初,为石板桥,民国十二年(1923)被洪水冲毁,民国13年(1924)重建。桥长27.5米,宽4.8米,高13.5米。小桥的桥基由块石垒成,单孔,桥拱高高隆起,溪涧下凹,望之如满月。小溪两旁建有木质栏杆,平石铺路。路旁房屋呈藏青色,错落有致,浸蕴着一种古色古香的气息。

走过会吉桥,便见一亭,木质结构,道路从中间穿过,此亭处于大会岭脚下,故名“岭脚亭”。《文成交通志》记载:岭脚亭建于清光绪年间(1875-1909年),平屋式结构,为5间20柱骑路亭,建筑面积140平方米。因岭脚村原先属连接浙南山区交通要道,占据“咽喉之地”,路上行人络绎不绝,此亭一幅繁华热闹景象。村人说原先两阙有靠椅供行人憩息,亭里有茶水供应。1960年瑞东公路通车,行人便逐渐减少,唯有岭头附近的几个村落的人到县城办事经过此亭。村人为通行宽敞便拆除靠椅,茶水供应也由此中断。后文成旅游业迅猛发展,大会岭打造成境内外知名的红枫古道。每至秋末冬初,游客慕名前来,其繁盛远胜古时。岭脚村因大会岭而繁华,打造成浙江省旅游“十百千”特色旅游村和特色农家乐精品村。岭脚亭也便修缮一新,两旁设立横板供客人憩息。村人时常拿出自种的山药、番薯等特产在亭中叫卖。

在攀岭之前,欣遇一道“小桥流水人家”的景致,观赏一番婉约的风光,心里不免洋溢着一种回到故乡般的柔情。

我们穿过岭脚亭,抬头便见一条用青石铺成的古道,弯拐着向上延伸。山岭两旁古木参天,傲然挺立,一派磅礴气势。

此道便是大会岭,因上通大会岭村而得名。全程约5公里,4500多级台阶,大部分路段为花岗岩石板铺筑。《文成县志》记载:大会岭始建于元代,明、清、民国时期多次修缮。为南北通道,旧属文成县境北通青田县、景宁县、云和县、龙泉市,南达瑞安市、平阳县的交通要道。抗日战争时期,本县人民肩挑公粮去云和缴纳,均取此道,景宁物资也经此路运大峃镇集散,当时商贾行旅往来频繁。大会岭地处要塞、风光秀丽、古迹众多,堪称文成第一岭,2011年被列为浙江省第六批重点文物保护单位。

据传,大会岭原为羊肠小道,岭峻路狭,时常有过往行人失足遇险。村落族人和热心绅士见此便生怜悯之心,多次捐资修缮。《瑞安县志》记载,大峃苔湖村人陈庆昌曾独资修建,总计费银元800大洋。陈庆昌等先贤为何出资修建此岭?古人把修桥补路作为修心积德第一善事。由此我深深感到先贤对路人的温情。

我们沿着古道拾级悠悠而上,两旁的枫树、松树、栎树、竹林,隐天蔽日。最多的自然是枫树,从岭头贯穿到岭脚。据林业部门统计,岭上共有84株枫树,大多有数百年树龄。其中省二级保护的红枫20株,平均胸径85厘米左右。那枫树与古道一起蜿蜒盘绕在群山之中,千姿百态,景象各异:高大的,挺拔苍劲,深沉而魁伟;矮小的,凝神伫立,傲然而肃静;笔直的,袅娜多姿,端重而典雅;斜伸的,摇曳俏丽,俊秀而洒脱……只是文成气候温和,虽至深秋却未见霜至,便无“霜叶红于二月花”的炽热景象。但那枫叶正处于“欲红未红”之际,色彩斑斓,有淡黄色、金黄色、褐黄色、翠绿色、黄中透红色、绿中带黄色……有一种含蓄内敛之美,构成一幅瑰美绚丽的古道风情画。

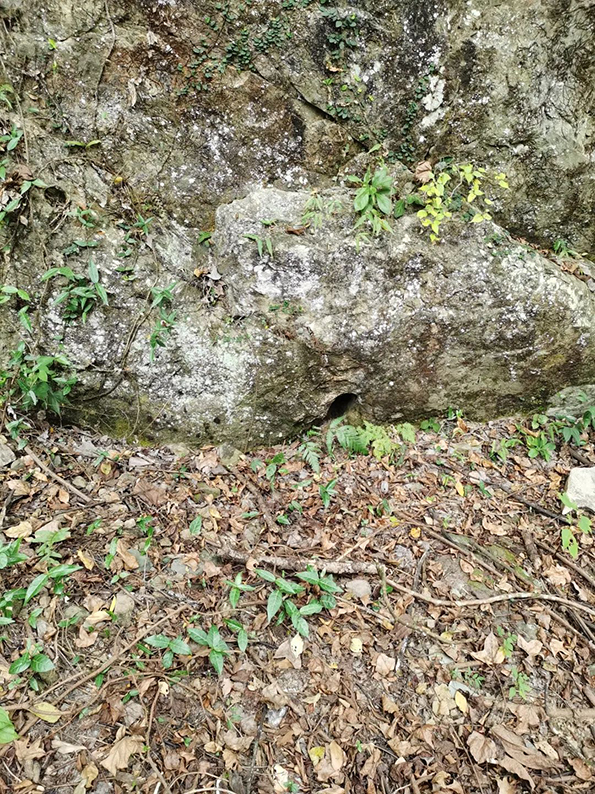

我们一行说说笑笑,爬爬歇歇,不觉临近半岭,只见一方形的岩石下端有一小洞,手腕般粗大,这便是当地人所称的“流米岩”,或叫“斗米石”。

传说,人们在建造大会岭时沐风栉雨,却连饭都吃不饱。一仙人十分感动,就赐了这块“斗米石”,石头下面有一个小洞汨汨地流出大米,不多也不少,恰予建路的人员吃饱。日复一日,月复一月,十里长岭在人们的辛勤劳动中建成。这时,一工匠的老婆起了贪心,唆使老公说:“岭快建好了,我们也快走了,何不将这流米的岩洞凿大点,让它多流点米,让我们带回家去吃呢?”老公想想也对,于是就拿来铁锤、石凿偷偷地去凿开那流米的小洞。不料,洞一凿开,里面就钻出两只金鸡咯咯咯地飞走了,流米岩也就不再流米了。如今,大会一带还流传着一首民谣:“大会有一宝,只养哥哥不养嫂。不怕千人吃,只怕嫂嫂心不好。”

“流米岩”的故事自然不是真的,后人之所以有此一说,旨在告诫人们:先人建路辛苦,吾辈不应忘记;做人处事要得体,不可多贪。

过“流米岩”约100米处,见有一棵高大的苦槠树立在山僻上,树身底部开裂,树干满是褶皱,足见年代久远,但大树依然枝繁叶茂。苦槠树下,翠竹之间,有一处瓦房静静立在一块平地上,此处便是半岭亭。据传明成化年间,花园人王魁金、魁珠在岭头建云亭庵和岭头亭,王魁尚在半岭岩下建佛龛和一简陋凉亭,供过往行人休憩。清朝时云亭庵改为云顶寺,凉亭亦重新修建,并增设茶堂,免费为行人供应茶水。今半岭亭尚存一座用规整的桃花石和青石砌凿而成的正方体古灶台,约略可见当年情景。

走过半岭亭,便见一座寺庙,唤作“会云禅寺”。跨过门台走进寺庙,只见“三圣宝殿”里的神龛上端坐三座佛像,金碧辉煌,熠熠发光。这寺庙颇有一番来历:一日,西坑敖里人周道亮一次担盐过岭,中暑晕倒,幸被半岭亭好心斋公所救,康复后即发愿心,于乾隆七年(公元1742年)出资在半岭兴建会岭堂三间,大峃施主潘淳亦捐俸助建,洙川(今大峃徐村)吴氏众人乐助山场。周道亮还捐附近良田22石作茶堂经费用。光绪十九年(公元1893年)周之后裔继承其志,复出资修葺老堂,并在下首续建五间,塑佛像,招僧人,颇具规模。为感谢周家德行,会岭堂每年中元节盂兰盆会均送一对各重三斤的寿桃给周家,直至1949年。以后,半岭亭、会岭堂均又数度修葺,遂成此状。

过会岭堂后继续向上,便见路旁有几处残垣断壁,又见树荫下露出两座砖木瓦房,这里便是半岭村。我想原先此处定然是一处优良的居所,村人种着岭上的几亩土地,倚着岭上的几片山林,自给自足,悠然自在。何况此处并不冷落,屋旁的山岭上不断有人上下,他们抑或进屋歇会脚讨杯水喝,抑或天黑了借个宿。村人迎来送往,怡然自得,路人定会羡慕岭上人家的安逸。只是时过境迁,这里倒成前不着村后不着店的地方,一出门就要翻山越岭。随着城市化进展,他们纷纷离开家园,去外面追求更美好的生活。

我们走进瓦房探看,只见屋里人去楼空,灰尘满地,但灶台、碗厨、自来水等设施依然完好,屋旁的那棵柚子树硕果累累,可见此屋主人刚搬离不久。由此断定村人离家是先先后后的,有一种“一步三回头”的情状,让人感受到依依惜别的情怀。

探访完半岭人家,我们回到大会岭继续往上攀爬,愈往上,岭便愈陡。眼前立着一段300余级的石阶,一线直道,排列整齐,取名“斗米直”。意思说,要挑担子走过这段岭需吃一斗米饭。

斗米直曾发生过一段鲜为人知的惊险故事,据半岭人王日村讲述:1949年4月,解放军横渡长江,一路高歌,解放了江南大片土地。国民党李延年兵团溃败退至文成县域内。一支国民党军队经过南田,行至大会岭准备逃往福建。半岭村党组织得知情报后,组织党员带着武器,在半岭左侧的一个名为“高尖”的山顶上,用树枝木材搭建起瞭望棚以伏击国军。彼时,四个国军尖兵正好从岭头往下查探,走至半岭时,有个尖兵径直往埋伏点“高尖”走来。党员吴方石(原国民党投诚士兵)端着三八式步枪,小碎步潜伏到茶树丛后面,大喝一声:“不许动,缴枪不杀。”国军尖兵闻声而逃,沿着“斗米直”向上而去。这支国民党军便临时改变路线,改经龙川撤至福鼎,并于福鼎被解放军包围,投诚约5万人。我不知吴方石那一喊有无改变那队国民党兵的命运,但改变行军线路确是事实,由此为“斗米直”的历史增添了神奇的一页。

走上斗米直,岭上便豁然开朗。站在观景台上,只见远处的山峦连绵起伏,莽莽苍苍;山脚下的房屋鳞次栉比,一派繁华。

继续往上攀爬,不久我们便来到岭头村,眼前便是“一马平川”。村口的右侧有一石亭,这便是岭头亭,又称“琢兰亭”;左边是“云亭庵”,旁有一棵粗大的柳衫,饱经风霜,大概有二三百年树龄。村中修建了水泥道,建有村文化中心,让人留下一种古今融合的气象。

此时已过正午,我们汗津津地站在岭头的山巅上,回望着险峻的山岭,心中满怀征服大自然般的豪情。回味着古道上的风情与传说,我们不由得又转身向岭上奔去……